マッキントッシュのパワーアンプ MCC404Mが再び流れ着きました。

今回のMCC404Mは、電源が入らない状態とのこと。早速、内部を開けてみましたが

状態はとても良良さそうです。

電源故障でよく見られる液漏れや電源スイッチング素子の損傷は見上がりません。

故障箇所を見つけるのが、難しくなりそうですが、まずは解析してみたいと思います。

はじめに

MCC400Mは、4Chのカーアンプとしては、少し大きめのアンプ

外観

大きなメータがオーディオ老舗の威厳を感じます。

1,2chと3,4chの2系統に分かれており、LowPass/highPassが設定できます。

また、パラメトリック・イコライザーも装着しており、車の音響特性に応じて調整が可能な設計思想が伺えます。

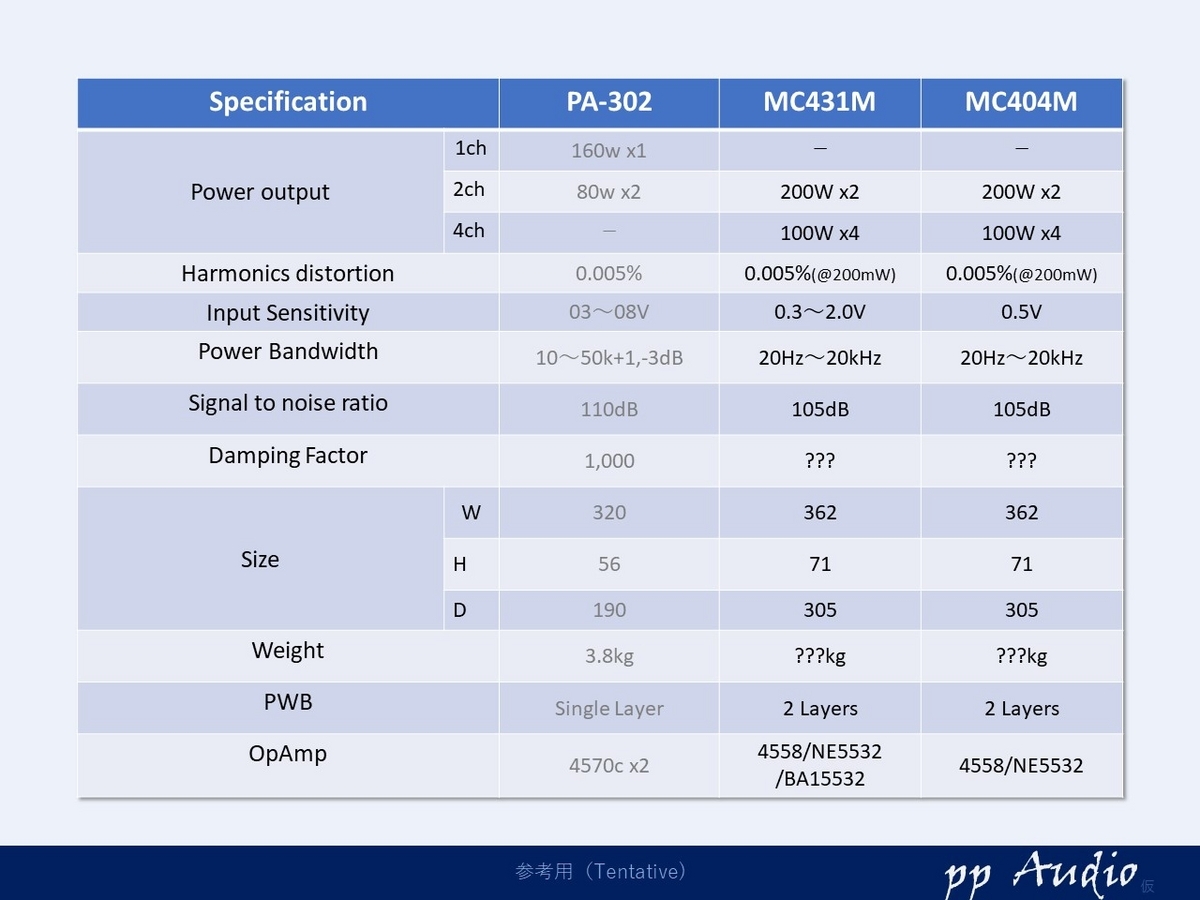

スペック

大きめのボディは、トータル400Wの出力を余裕で供給することができそうです。

回路は、2chずつ2つに別れており、電源も独立しています。

故障解析

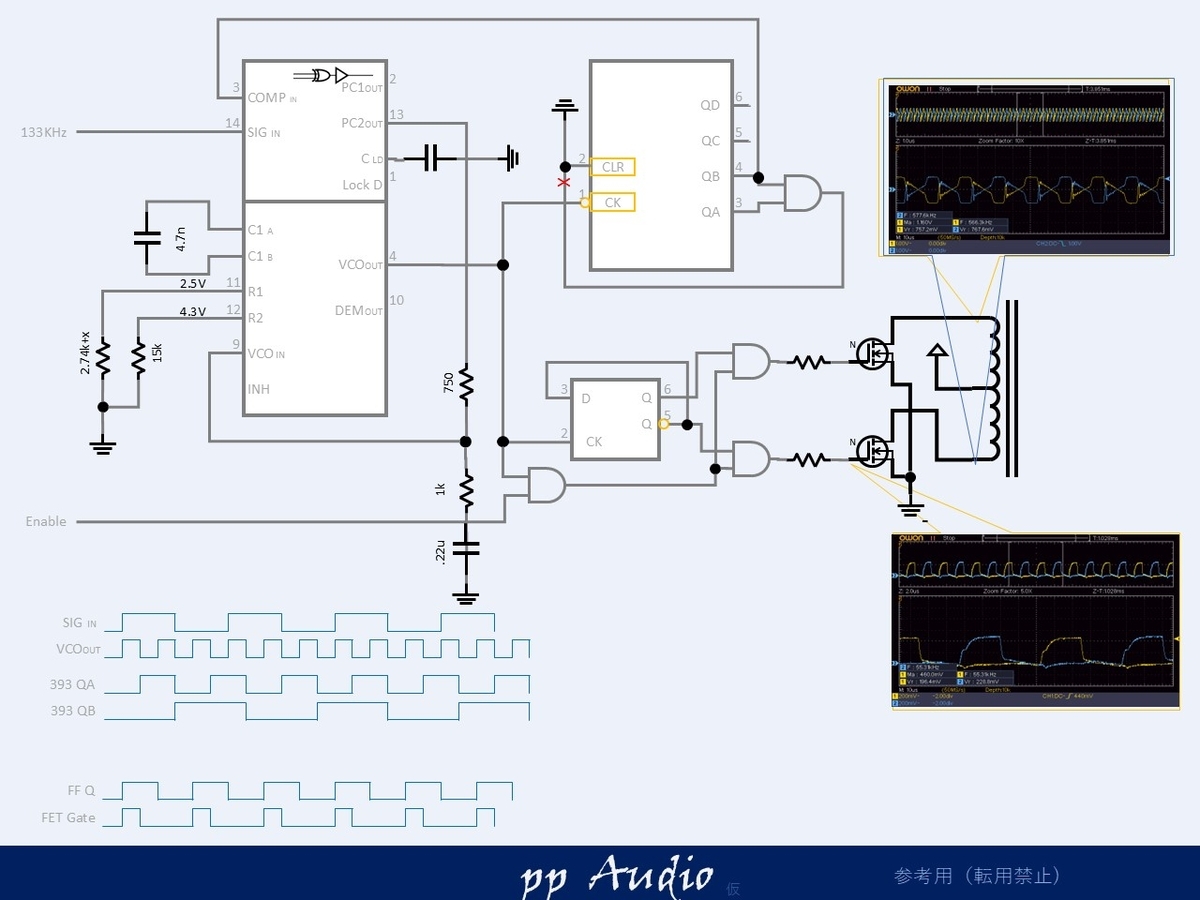

調べてゆくと、電源の制御ICのDeadTimeのレベルがハイになりっぱなしです。

ErrorAmpの入力の電圧は、問題なく、このDeadTimeが要因です。

この信号は、スイッチングのOff時間を電圧で決めることができ、5Vで0%、0Vで50%(PushPullで100%)になります。

DeadTimeは、いわゆる電源Off/On信号として使われていそうです。

まずは、交換の痕跡のある、制御ICを交換してみましたが、状態は変わりません。

電源制御信号解析

この電源制御回路を解析すると、温度検知や、電圧検知があり、

その他(A)は、電源とは反対側の入力ライン近傍に接続されている信号で、いくつか分岐しているのがわかってきました。

仮動作確認

電源が動作するか、A信号の接続を一旦遮断してみると、きちんと動作し、電圧も安定。

やはり電源自体には、問題なかったようです。

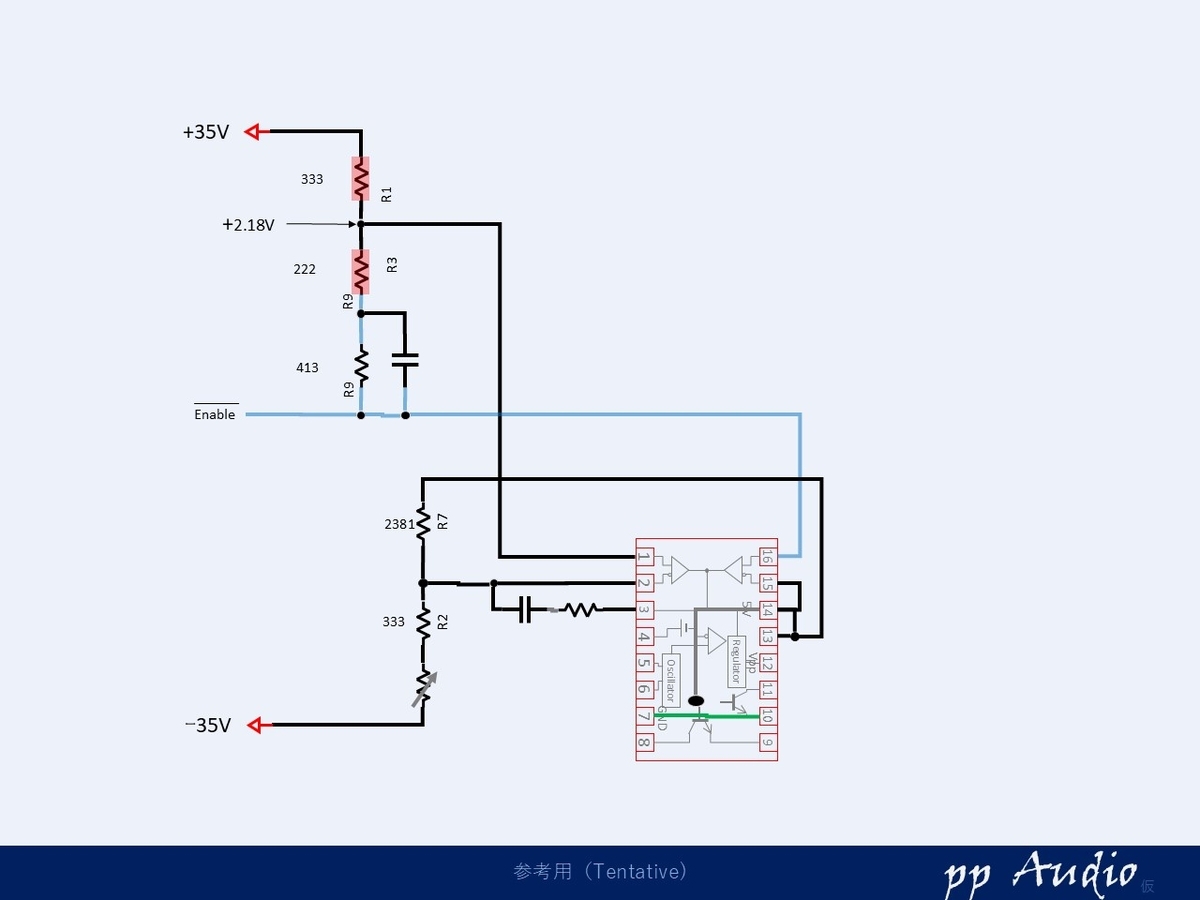

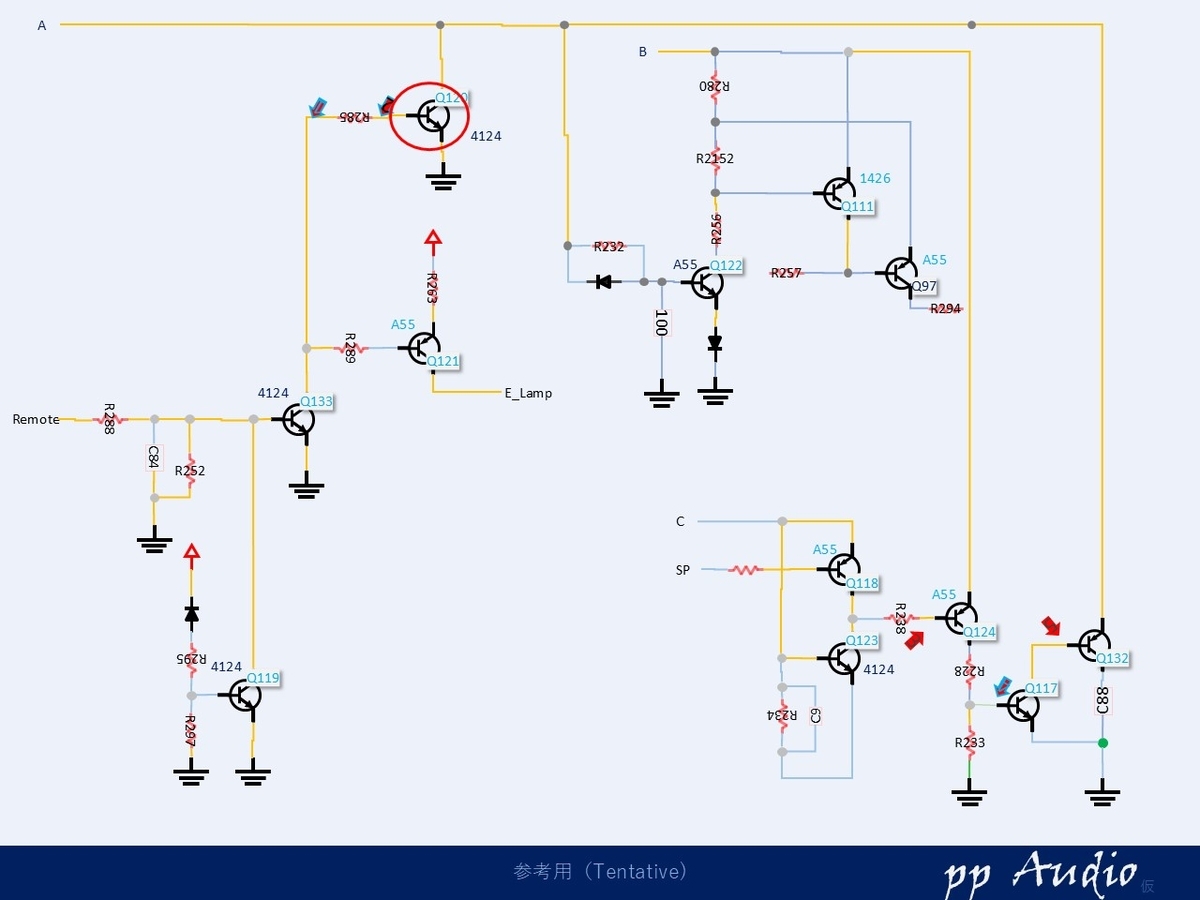

電源制御回路解析

制御信号をトレースし、解析を試みますが

接続情報のみでは、理解しにくいので、回路図へ

電源制御信号(A)は、三箇所ワイヤード・オアでの接続。

一つずつ取り外して、チェッカで確認すると、赤丸のTrが壊れていることが各電圧を調べると、赤丸のTrが壊れていました。

ですが、交換しましたが、どうしても制御信号が、ハイレベルになりません。

配線接続もう一度

この接続配線がおかしいので、接続する素子を取り外しましたが

対GNDに対して、まだ抵抗値が数kオームあります。

他に配線がないか、何度も確認し、多層基板でないことも確認しましたが、原因がなかなかわかりませんでした。

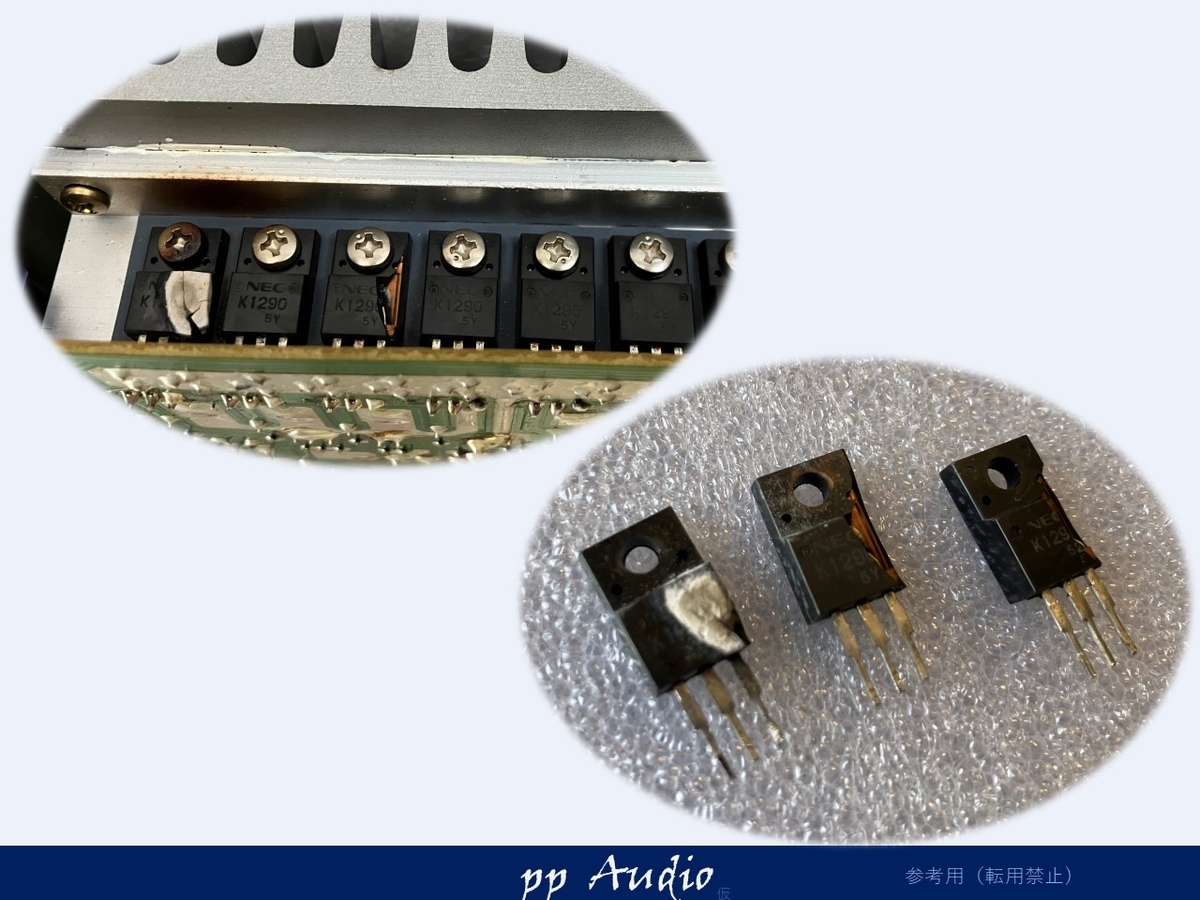

やむなく、配線を一つずつ切り離して確認しようとしたところ、金属片もしくは壊れたTrの飛散金属(ウィスカ)でしょうか、で近傍と接続していることがわかりました。

これを除去したところ、電源が立ち上がるようになりました。

メンテナンス

電源が動作するようになったので、メンテナンスに進みます。

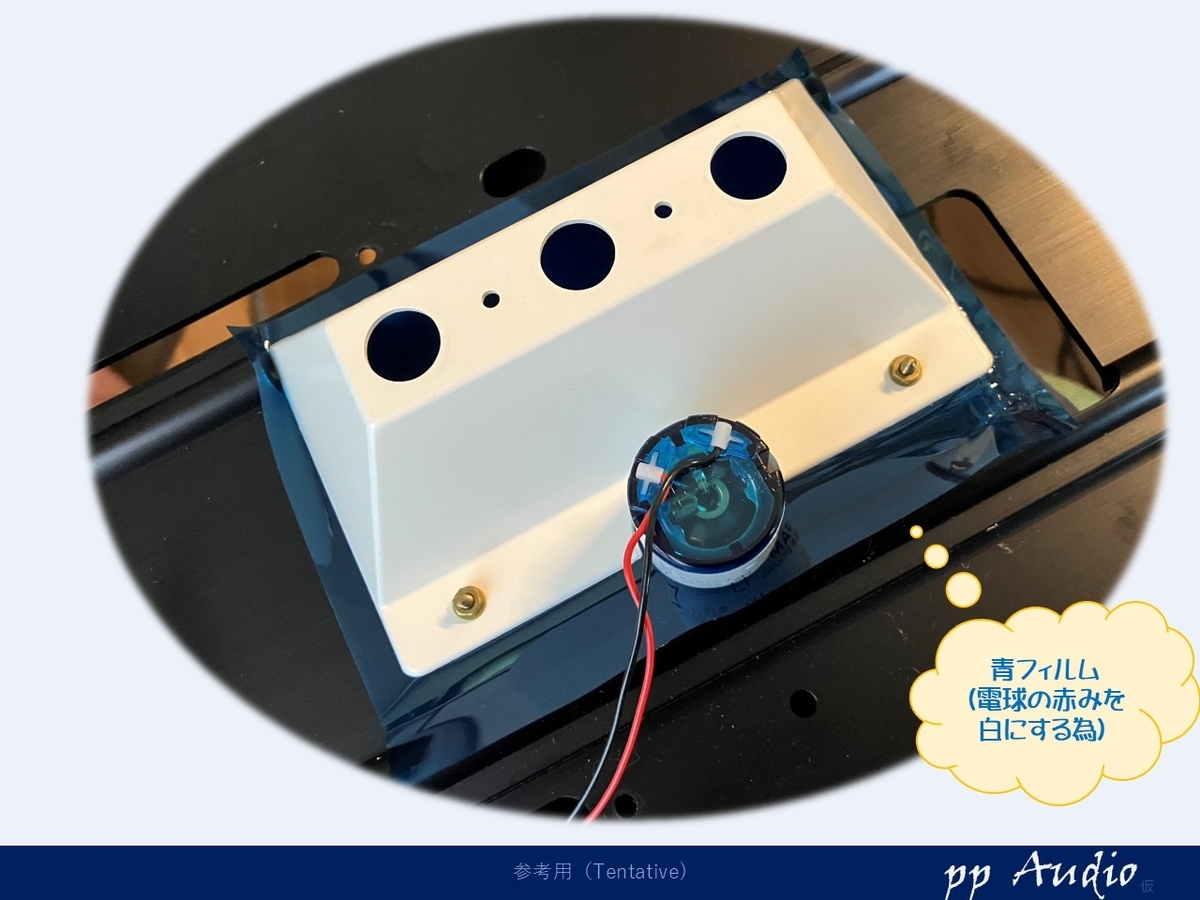

バックライトLED化

バックライトの6つある豆球が1つだけ切れていました。

LEDには、定電流ダイオードを組み合わせ、電圧変動でも明るさが変わらないように。。

点灯させてみると、

写真ではかなり青くみえますが、実際は、そこまで青くありません

青いフィルムが取り付けられていることが、要因です。

もともとは、豆球で、少し赤みかかっているので、それを白く見せる為青のフィルタをつけるのが、この時代では定石。

取り外せば白くなりますが、実際に装着した状態で判断してもよいですね。

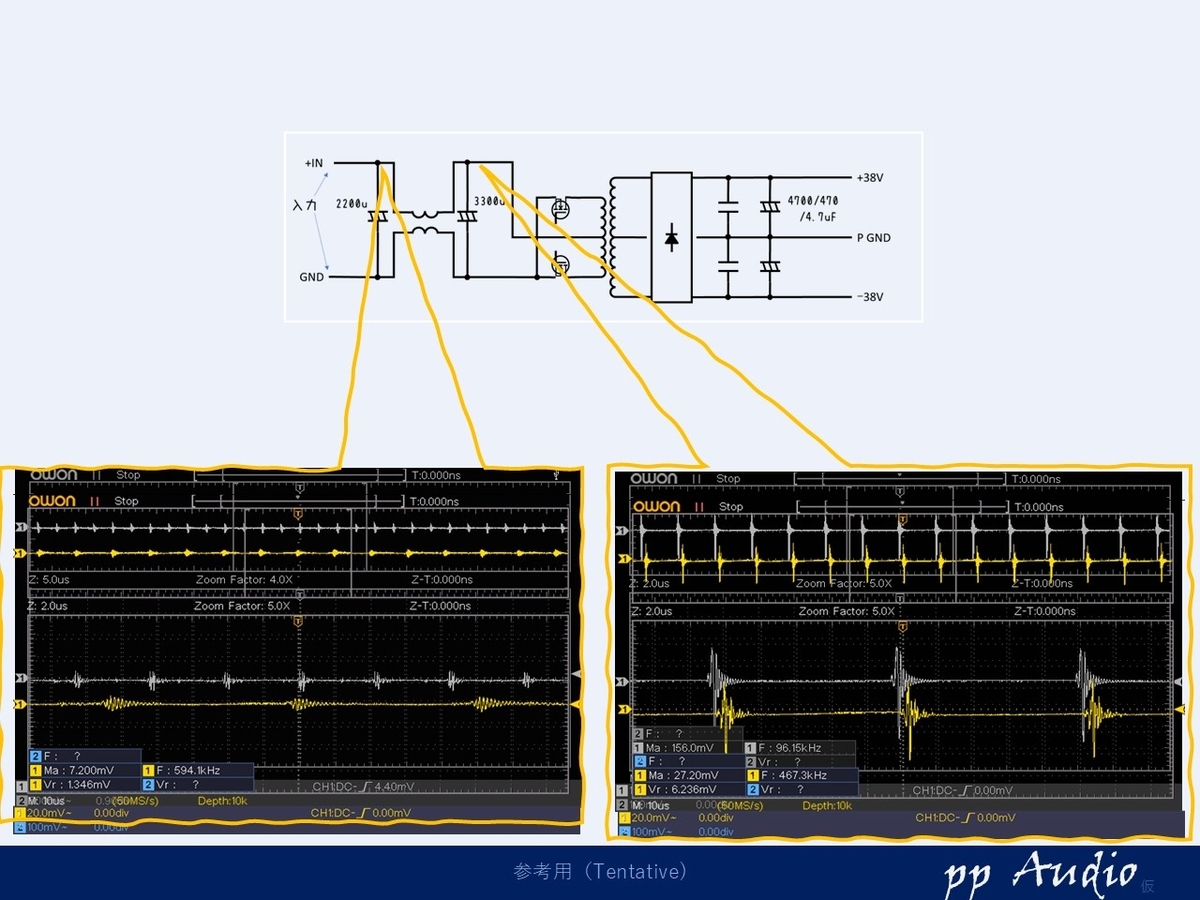

電源状態

電源は、いつものようにメインの電解コンデンサを低ESRへ交換、かつ、セラミックコンデンサ等を追加します。

入力側

入力側は、オリジナルも良好でしたが、

高分子に交換するとピタリと安定しました。

一次側

セラミックで、スパイクを抑えます。

二次側

アンプ電源の波形は、フィルタが入っているので良好です

ディスクリートのセラコンで、ソフトに抑えます。

基本特性確認

カップリングやOpAmpの交換の前に基本特性を確認しておきます。

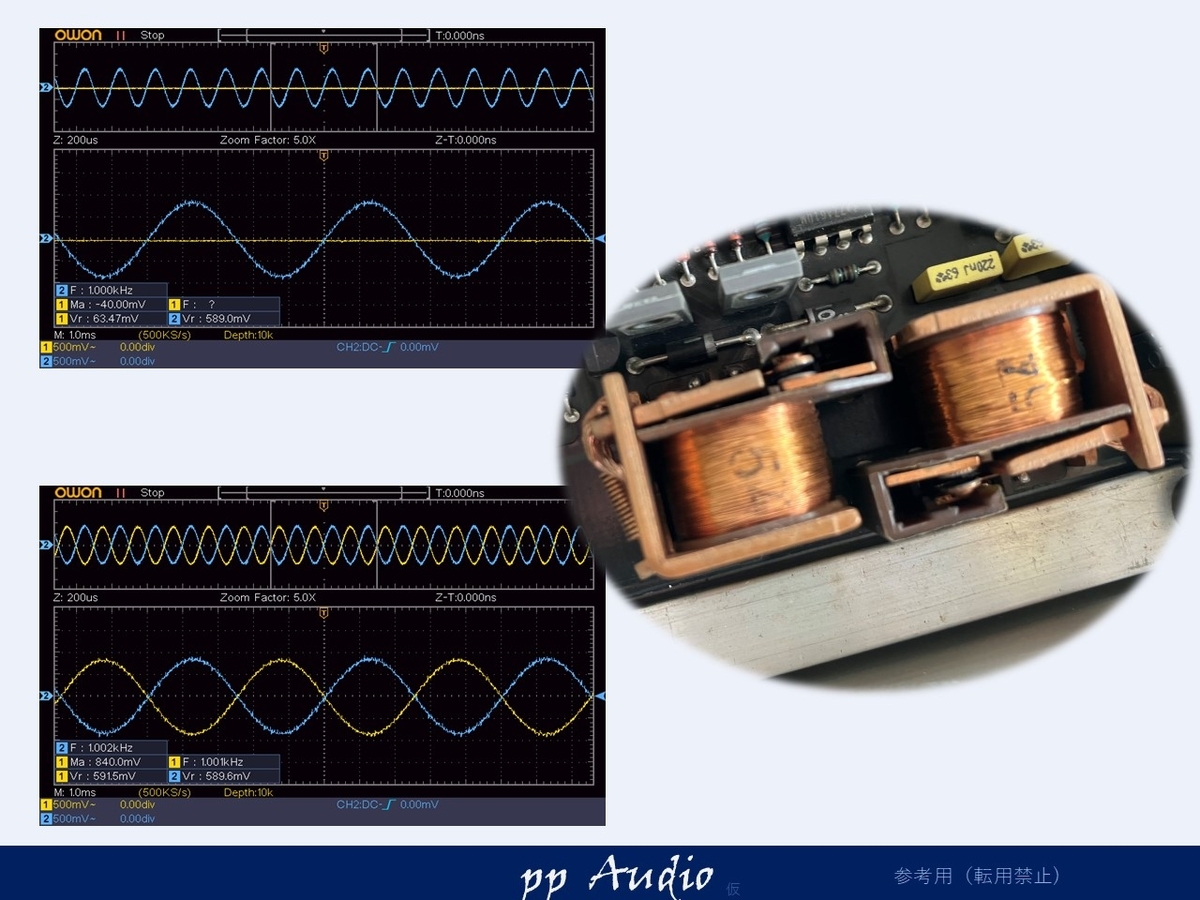

基本波形

1kHzの基本波形を観測

きれいな波形が現れました。

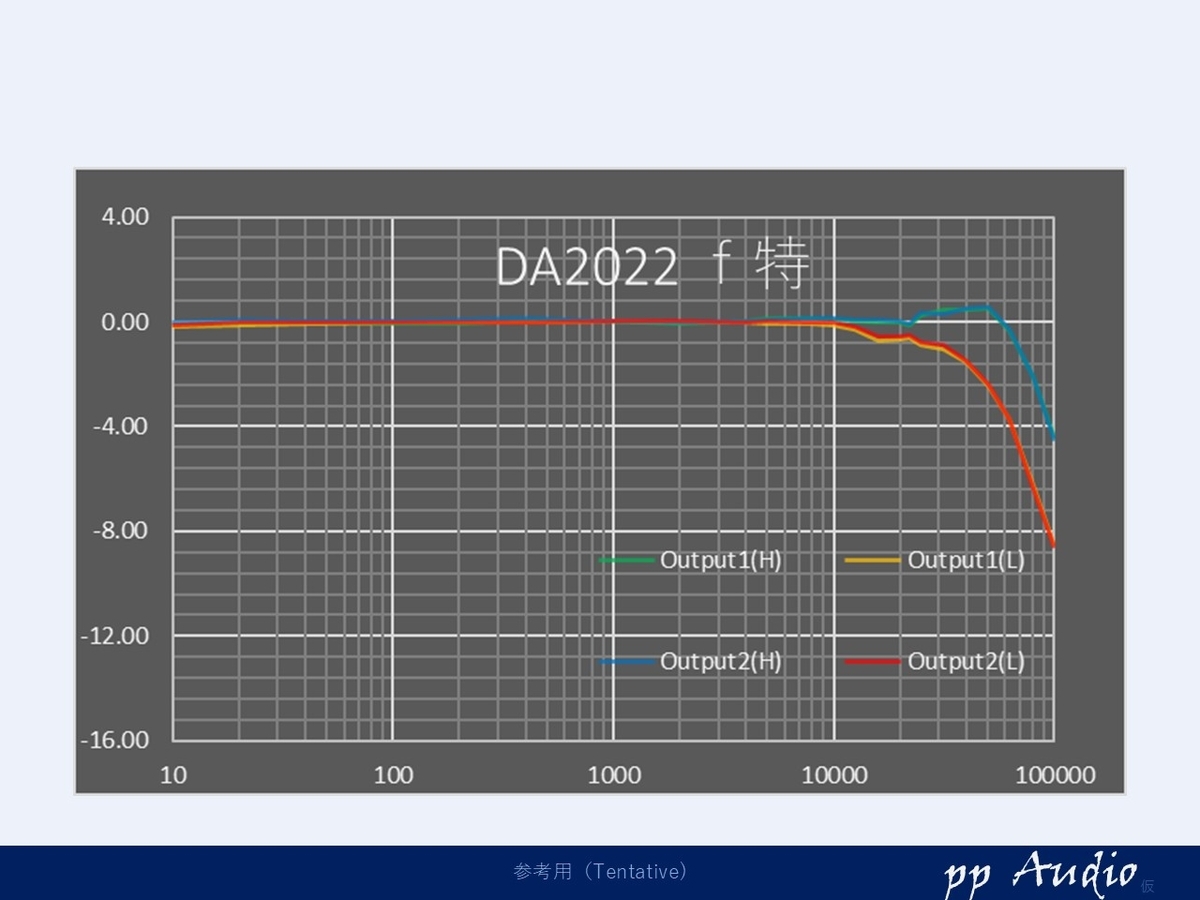

周波数特性

現状の周波数特性を確認します。

現状でも良好ですが、2chのみ高域が若干落ちています。原因は、カップリング交換時にもう一度確認してみます。

つづく

基本動作が確認できましたので、高分子フィルムカップリングや、OpAmp交換等のカスタマイズをしてみたいと思います。

カスタムナカミチアンプ

ナカミチも同じような、ビンテージの音を奏でてくれます。プリアンプ等がない分、アンプの素性が見えてきます。

オークションに当方が電源ノイズ極小カスタムしたアンプを出品していることがあります。数が少ないので、遭遇された場合は、お早めのご入札お願いします。

使用した測定器

使用している測定器は、SDS1102というデジタル・オシロスコープ。

廉価版(三万円以下)でオーディオの帯域では十分な能力を有しています。

FFTを駆使すれば、ノイズや、歪の傾向も見ることができます。

波形貼り付けもPCにUSBで可能です。

奥行きがとても薄いので、机の上に常備しています。